Les Mémoires de l’ancien président Nicéphore Soglo, publiés en février 2025, valent le détour à plus d’un titre. Il ne s’agit pas seulement des réflexions d’un dirigeant pas peu fier de sa gestion de l’économie nationale durant son passage à la tête de l’État; un homme politique quelque peu amer au souvenir de son échec inattendu à l’élection présidentielle suivante, et critique sur certains aspects de la gouvernance politique actuelle. Mieux, l’ouvrage prend la forme d’un essai sur les ressorts historico-culturels de la situation économique du Dahomey, puis du Bénin, en s’appuyant sur de nombreuses références bibliographiques nationales et internationales. Ce facteur, selon ma grille d’analyse, confère à l’oeuvre davantage d’intérêt.

Comprendre le Bénin à travers l’histoire dahoméenne et ouest-africaine

Peu motivé par les conjectures politiques intenses, mon premier intérêt tient à l’existence même de ce texte, deuxième tome de ses Mémoires après « Un travail d’Hercule : Le Bénin après la faillite du PRPB », publié en 2024. Notre histoire et nos actions sociales, politiques, économiques et culturelles sont encore peu documentées de manière qualitative. Dès lors, j’apprécie réellement l’initiative de tout citoyen qui parvient à laisser à la postérité une réflexion écrite, qu’il s’agisse de ses rêves, même fictionnels, ou de ses actions. Mon intérêt est naturellement décuplé lorsqu’il s’agit d’un homme d’État qui m’avait fait rêver à l’époque où ma conscience citoyenne et politique s’éveillait (je n’avais pas encore 18 ans lorsqu’il devint Premier ministre).

Le titre principal de l’ouvrage, « Vers le “miracle béninois” », me semble aussi bien inspiré, même s’il est ambivalent. En effet, il semble d’abord faire référence au redressement rapide de l’économie nationale entre 1989 et 1995, du fait de l’émergence du renouveau démocratique et de la gouvernance de celui qu’on appelait « Hercule » (ou « Maçon », par analogie aux importants travaux de construction engagés). Mais il peut être autant perçu comme un titre engageant, patriotique, mobilisateur, tourné vers la vision d’un Bénin futur plus heureux et prospère.

J’ai lu avec grand intérêt les analyses historiques et culturelles documentées, concernant notamment le rôle de la traite négrière, de la colonisation, de la mauvaise gestion de notre passé et de notre présent socio-économiques. L’importance fondatrice de nos cultures a également été abordée, ainsi que les liens avec la diaspora négro-africaine. Les analogies fréquentes par rapport à l’histoire d’autres peuples — de l’esclavage en Grèce antique, à la corruption également présente en Occident, jusqu’à l’extermination des Indiens d’Amérique — donnent à certaines analyses une portée universaliste. Évidemment, la convocation des poètes, notamment Aimé Césaire, chantre de la négritude, que l’ancien président a sans doute fait découvrir à de nombreux jeunes à travers ses discours, était du petit lait dont je me suis délecté. Le rappel de l’instauration de la fête nationale des religions endogènes (devenue aujourd’hui les Vodun Days), de l’organisation historique de Ouidah 92, de la Route de l’Esclave, du renouveau de la fête de la Gaani, ou encore de la fête du paysan, permet de mieux contextualiser certaines dynamiques nationales contemporaines.

On découvre (ou redécouvre) que le déficit de la balance commerciale de notre pays et sa dépendance à l’aide étrangère s’observaient, depuis la colonisation et l’institution de la Fédération de l’Afrique de l’Ouest française. Le Dahomey dépendait déjà d’autres pôles sous-régionaux, notamment à cause de la faiblesse de ses ressources naturelles et du processus de balkanisation de l’Afrique. Par ailleurs, un rôle spécifique lui avait été attribué, celui de fournisseur de cadres à l’administration coloniale dans toute la sous-région francophone. Le pays n’était-il pas surnommé le “Quartier latin” de l’Afrique ? Cette spécialisation a sans doute aussi été, selon l’auteur, à l’origine des difficultés économiques rencontrées dès l’indépendance en 1960, lorsque la fédération disparut. Par compensation, la dépendance à l’aide quémandée auprès de l’ancien colonisateur s’est enclenchée immédiatement. Le narrateur souligne aussi que l’économie de traite, imposée à l’époque coloniale et prolongée dans la décennie postcoloniale, pourrait expliquer la faible émergence de l’entrepreneuriat innovant aujourd’hui : les banques finançaient principalement les exportations de matières premières agricoles brutes. Il insiste, en outre, sur les divisions de la classe politique (sur fond de régionalisme) et sur la mauvaise gestion, qui constituent d’autres raisons majeures de la déliquescence de notre économie pendant de longues décennies.

L’action politique

La survenue et le déroulement de la Conférence Nationale des Forces Vives, événement historique dont la communauté nationale peut s’enorgueillir, sont évidemment bien traités. Les analyses relatives à l’action politique de l’ancien président ajoutent de la richesse aux Mémoires et replongent le lecteur dans un passé parfois douloureux pour ses partisans. Les performances économiques du pays sous ses mandats occupent une place importante. Le récit de son empoisonnement en 1991 et de sa défaite surprise en 1996 fait partie des éléments marquants de sa trajectoire. Cette défaite a été facilitée, d’une part, comme on le sait, par une coalition nationale surprenante entre l’ancien président Kérékou, d’éminents acteurs du renouveau démocratique et des religieux (certains le traitant de prosélyte des religions endogènes, au détriment du christianisme). D’autre part, il y avait eu également, selon l’auteur, une coalition internationale impliquant des dirigeants de la sous-région et des représentants notoires de ce qu’on appelle la « françafrique », comme Jacques Foccart et ses soutiens en France. Le sobriquet « Soglo l’Américain », dont on l’affublait dans certains cercles, était comme une prémonition. Dans une démarche qui se voulait même amicale, l’ancien dirigeant de l’ex-Zaïre Mobutu, lui aurait même déclaré : « Soglo, tu ne peux pas revenir… Si tu restes, c’est une dénonciation de nous tous ! » L’influence de sa famille, trop présente selon les critiques, a également joué, ce que l’ancien dirigeant ne comprend pas. Technocrate avant tout, il estime toutefois avoir peut-être placé trop de foi dans les seuls résultats économiques. « Je regrette de ne pas avoir écouté plus notamment Monseigneur de Souza. » lâche-t-il en fin d’ouvrage. « J’avoue avoir manqué de culture politique ».

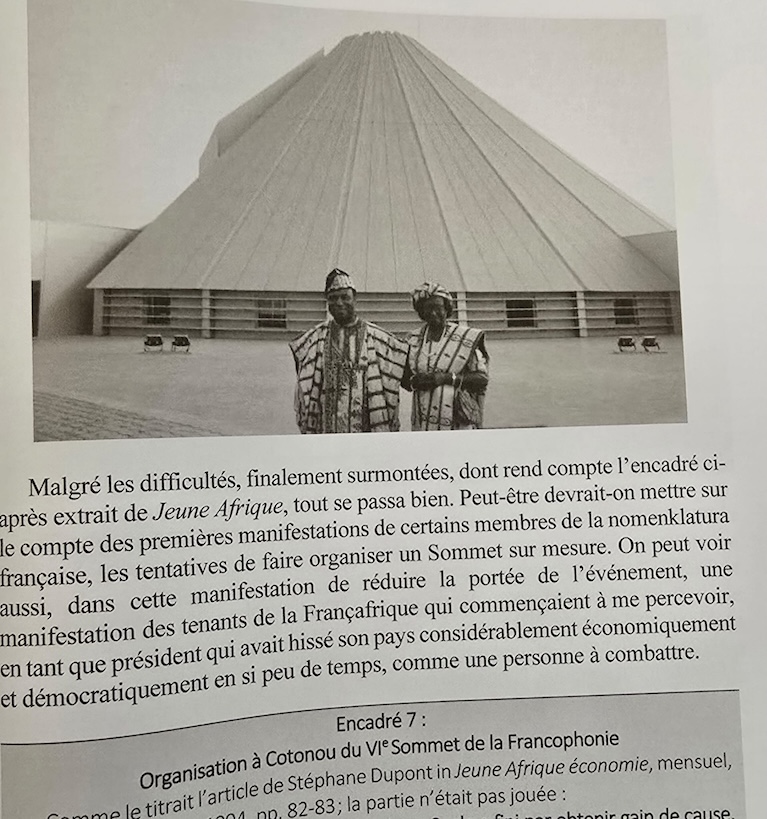

L’organisation réussie du 6è Sommet de la Francophonie à Cotonou durant son mandat en 1995 a été narrée. Cela n’a pas été indiqué, mais c’est dans ce cadre que le Bénin a été connecté pour la première fois au réseau internet. Il s’agit d’un fait historique important, qui a sans doute été omis involontairement.

Un appel au redressement économique enraciné dans nos valeurs culturelles

L’argumentation de la grosse partie du texte me semble assez équilibrée, même dans le positionnement militant (au sujet de la cause noire, par exemple) ou politique du narrateur. Mais dans les dernières pages, en l’occurrence les annexes, certains propos peuvent être qualifiés de “politicien” par certains. C’est la perception que diffusent certaines critiques formulées envers le pouvoir actuel. Il s’agit peut-être juste d’un langage de vérité, telle que vécue par l’auteur, qui se veut sans doute franc et direct. Comme il l’a récemment rappelé lors d’une revue de certaines réalisations du gouvernement actuel (en des termes à peu près similaires) : « Vous me connaissez : quand c’est bon, papa le dit ; quand ce n’est pas bon, il le dit aussi ».

Tout au long de l’ouvrage, on retrouve certaines “obsessions” de Nicéphore Soglo : son amour pour les vers du poète Césaire, sa dénonciation de la balkanisation de l’Afrique et de ses corollaires économiques, son militantisme pour la cause noire, et parfois même son nationalisme, terme qu’il revendique (à travers le parti La Renaissance du Bénin) surtout dans les annexes.

En définitive, Vers le “miracle béninois” est un document de référence pour tout citoyen intéressé par les enjeux nationaux et panafricains. Beaucoup de non-Béninois y trouveront un intérêt (l’ouvrage a même été préfacé par l’ancien Premier ministre français Jean-Marc Ayrault). Il constitue au final, une déclaration de foi en un Bénin “où il fera bon vivre”, à condition que ses fils et filles s’en donnent les moyens et restent unis (surtout en ces temps de terrorisme croissant). “Le temps est venu…”, conclut l’auteur ; “armons-nous de courage… façonnons une terre qui nous ressemble… ».

Référence de l’œuvre :

Soglo Nicéphore, “Vers le « miracle béninois » : L’épreuve du pouvoir et de la démocratie”, L’Harmattan, Paris, 2025.

Auteur : Ken Lohento

Date : 3 mai 2025